Cet article est disponible en version audio, lue par l’autrice, Felice Olivesi. À découvrir sur notre podcast Forévolution (disponible sur Arte AudioBlog, Spotify et Deezer)

Que ressentons-nous en forêt ? Tout dépend du caractère de chacun et de ses expériences personnelles, bonnes ou mauvaises. Nous sommes aussi influencés par un ressenti collectif, culturel, transmis au sein de notre société à travers l’éducation, les orientations politiques qui cadrent notre quotidien, l’art et la fiction ou encore les histoires et légendes héritées du passé.

Les scientifiques nous le disent : l’émotion engendre l’action. Notre rapport sensible à la forêt motive nos actes de gestion, d’exploitation ou de protection forestières, qui eux-mêmes apportent à la forêt des transformations propres à faire naître de nouvelles émotions en nous.

Or, nous sommes de notre époque. À quoi ressemblaient les sensations et les émotions forestières de ceux qui ont vécu avant nous, dans une société différente de la nôtre qui avait sa propre vision du monde ? Nous savons déjà que la forêt d’Europe occidentale a longuement évolué avant d’arriver jusqu’à nous ; peut-on déceler la même évolution dans le domaine sensible ?

Pour répondre à ces questions, nous explorerons le passé à travers les témoignages écrits parvenus jusqu’à nous. Ils devront être pris pour ce qu’ils sont : des fenêtres étroites et incomplètes sur une époque révolue, décrite par le regard subjectif de celui qui raconte. Nous examinerons aussi des fictions qui, par définition, sont inventées, mais qui pourtant contiennent des indices révélateurs sur le contexte de leur rédaction.

La corde sensible des temps passés résonne encore dans les bois, tendons l’oreille !

Où la forêt est l’ennemie des Romains et l’alliée des Gaulois

Notre premier témoignage date du 1er siècle avant notre ère. Il s’agit de celui de Jules César, racontant ses campagnes militaires en Europe de l’ouest dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules. On y voit des soldats confrontés à une nature sauvage et foisonnante, à des marais et des forêts impénétrables, et à des peuples aussi habitués à ces environnements qu’opposés à l’invasion romaine. Dire que les légionnaires semblent mal à leur aise serait un euphémisme. En effet, les Romains de l’Antiquité ne sont pas habitués à la grande forêt sauvage. La forêt méditerranéenne a été, bien plus tôt qu’ailleurs, surexploitée afin de construire villes et navires, ce qui l’a fait largement disparaître du paysage. L’armée romaine s’est développée dans cet environnement et a gagné ses lauriers grâce à des techniques complexes de manœuvres en formation, appuyées par des équipements lourds et nécessitant des terrains découverts.

Le dépaysement des soldats est donc intense lorsqu’ils découvrent les territoires sauvages et les mœurs étranges des Gaulois et Germains, peuples ayant intégré pleinement la forêt dans leur mode de vie . Ainsi, César décrit comment les Nerviens façonnent des haies défensives selon une technique rappelant le plessage : « Ils taillaient et courbaient de jeunes arbres ; ceux-ci poussaient en largeur de nombreuses branches ; des ronces et des buissons épineux croissaient dans les intervalles ; si bien que ces haies, semblables à des murs, leur offraient une protection que le regard même ne pouvait violer. Notre armée étant embarrassée dans sa marche par ces obstacles… »

Les autochtones, quant à eux, savent se servir de la forêt comme d’une alliée au combat : « Notre cavalerie passa la rivière en même temps que les frondeurs et les archers et engagea le combat avec les cavaliers ennemis. Ceux-ci, tour à tour, se retiraient dans la forêt auprès des leurs, et, tour à tour, reparaissaient, chargeaient les nôtres, et les nôtres n’osaient pas les poursuivre au-delà de la limite où finissait le terrain découvert. » Lorsque César projette une incursion chez les Germains, il peut entendre certains soldats redouter, non pas les farouches guerriers, mais « l’immense forêt qui les séparent d’Arioviste », leur chef.

Pour les populations locales, la nature sauvage devient une protection. Ceux qui ne peuvent combattre quittent leurs villages pour se réfugier dans les forêts ou au milieu des marais, où ils savent que les Romains ne pourront les suivre. Les conditions de vie y sont difficiles, mais les habitants sen accommodent et parviennent à en tirer des ressources.

Les Romains n’aimaient pas la forêt sauvage et la mettaient en dehors de leur sphère civilisée ; pour les peuples gaulois et germains, à l’opposé, elle faisait pleinement partie de leur culture, ils avaient développé de nombreux savoir-faire liés au bois et la forêt leur était bénéfique et familière. Lorsque l’Empire romain d’Occident s’est effondré et que l’Europe de l’ouest est entrée doucement dans le Moyen Âge, comment se sont transmis ces rapports sensibles à la forêt ? L’un a-t-il pris le pas sur l’autre ?

Indubitablement, du point de vue qui nous intéresse, c’est l’empreinte de Rome qui a marqué les périodes suivantes. Durant le Moyen Âge et jusqu’à ce que les idées nouvelles des Lumières et du Romantisme transforment la perception de la forêt, celle-ci a toujours eu une aura de monde étranger, à part de la société. Cette mise à l’écart est propice à l’essor de l’imaginaire, et c’est dans la littérature que nous trouvons nos indices les plus parlants. Avançons dans le temps.

Où l’émotion forestière passe peu à peu de la réalité à la fiction

Au Moyen Âge, les romans, les chansons de geste – hauts faits ornementés de personnages célèbres – ou encore l’hagiographie – récits légendés de la vie des saints – nous dépeignent une forêt tantôt refuge, tantôt lieu de tous les dangers. « On ne se promène pas en forêt : on s’y aventure. Là se rencontrent les bêtes sauvages. Là se cachent les brigands et se commettent les crimes » écrivent les chercheuses Hélène Gallé et Danielle Quéruel (références en fin d’article).

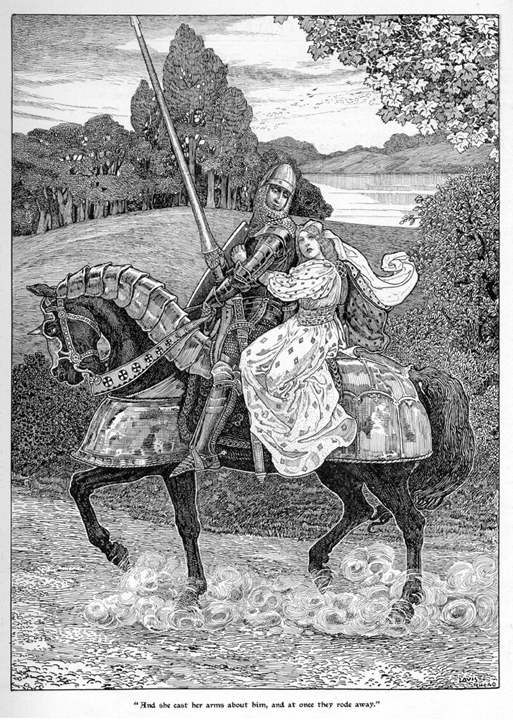

Dans la forêt, les héros poursuivant une quête trouvent maints obstacles, tel Yvain, Chevalier au Lion du roman de Chrétien de Troyes (XIIe siècle), avançant péniblement dans un « sentier étroit et obscurci de ronces ». Chrétien de Troyes parle encore de « forest avantureuse » dans Erec et Enide, roman dans lequel Erec, voulant prouver sa bravoure, s’approche d’une forêt à cheval avec sa femme richement parée installée devant lui. Ce qu’il avait prévu arrive : des brigands sortent du bois pour l’attaquer, mais devant la valeur guerrière du héros, retournent bien vite se réfugier sous les arbres.

Dans les textes brodant autour de la vie de Charlemagne, on peut voir sa future mère, la jeune reine Berthe, épouse de Pépin le Bref, traverser des épreuves très rudes en forêt du Mans. Ayant échappé à la main d’un assassin commandité par ses ennemis à la cour, elle se perd dans une forêt immense, les pieds en sang, la peau déchirée par les ronces, terrorisée par l’idée d’être dévorée par un ours ou un lion. Mais c’est entre les mains de voleurs qu’elle tombe ; ceux-ci, attirés par sa grande beauté, se la disputent jusqu’à s’entre-tuer. L’histoire se termine bien pour Berthe : elle est finalement recueillie par un couple de forestiers chez qui elle vit heureuse plusieurs années avant de retrouver son époux avec qui elle engendrera Charlemagne.

Car cette forêt sauvage est aussi, dans les fictions comme dans la réalité de l’époque, un refuge pour les personnes en danger, les indigents, les proscrits ou les marginaux de toutes sortes. Les gens sans foyer, ceux qui sont atteints de maladies mentales, recherchés par la justice ou rejetés par la communauté y fuient et parfois y survivent. La multitude des arbres qui brouillent le regard, l’obscurité, la vaste étendue des forêts servent de protection contre une société établie qui menacent ceux qui ne peuvent, ou ne veulent, s’y faire une place. Dans les textes de fiction, c’est l’adjectif « grand » qui est le plus employé pour décrire ces forêts : on y vit un changement d’échelle qui change aussi les règles, abolit la loi humaine.

Dans cette grande forêt, les saints chrétiens trouvent la tranquillité nécessaire à la pratique de la contemplation. Ainsi Saint Evroul, ayant vécu au VIIe siècle et dont la vie est racontée par Orderic Vital au XIIe siècle, s’étant d’abord installé avec quelques compagnons à proximité d’habitations dans un paysage ouvert et cultivé, se voit dans l’obligation de déménager pour éviter les trop fréquents dérangements par les gens du lieu avides de sa sagesse. Il choisit alors de pénétrer dans la forêt : « Effrayante en raison de la densité des arbres, cette forêt qui abritait des bêtes féroces était soumise à de nombreuses incursions de brigands. » Sa petite troupe reçoit l’aide d’un ange qui la guide jusqu’à un endroit propice où s’installer. Par la suite, saint Evroul convertit plusieurs hors-la-loi qui le rejoignent dans son monastère et troquent leurs armes pour des outils agricoles. La lumière divine, civilisatrice et métaphorique accompagne donc celle, réelle, que font entrer les défrichements des moines au cœur de la forêt. Ainsi transformée, la forêt est moins effrayante aux yeux des citoyens ordinaires.

Allons voir plus loin, ou plus exactement plus tard, sous le règne de Louis XIV en France. En 1705, le duc de Saint-Simon relate, dans ses Mémoires, une anecdote insolite, « la catastrophe singulière de Fargues » : « Il se fit à Saint-Germain une grande partie de chasse. Alors c’étaient les chiens, et non les hommes, qui prenaient les cerfs ; on ignorait encore ce nombre immense de chiens, de chevaux, de piqueurs, de relais et de routes à travers les pays. La chasse tourna du côté de Dourdan, et se prolongea si bien que le roi s’en revint extrêmement tard et laissa la chasse. Le comte de Guiche, le comte depuis duc du Lude, Vardes, M. de Lauzun qui me l’a conté, je ne sais plus qui encore, s’égarèrent, et les voilà à la nuit noire à ne savoir où ils étaient. À force d’aller sur leurs chevaux recrus, ils avisèrent une lumière ; ils y allèrent, et à la fin arrivèrent à la porte d’une espèce de château. Ils frappèrent, ils crièrent, ils se nommèrent, et demandèrent l’hospitalité. C’était à la fin de l’automne, et il était entre dix et onze heures du soir. On leur ouvrit. Le maître vint au-devant d’eux, les fit débotter et chauffer, fit mettre leurs chevaux dans son écurie, et pendant ce temps-là leur fit préparer à souper, dont ils avoient grand besoin. Le repas ne se fit point attendre ; il fut excellent, et le vin de même, de plusieurs sortes. Le maître poli, respectueux, ni cérémonieux, ni empressé, avec tout l’air et les manières du meilleur monde. Ils surent qu’il s’appelait Fargues, et la maison Courson ; qu’il y était retiré ; qu’il n’en était point sorti depuis plusieurs années […] » Fargues était un partisan du Prince de Condé qui avait participé dans les années 1650 à des affrontements violents contre le roi et Mazarin (Fronde des Princes). Ayant échappé de peu à l’exécution lors de la victoire du parti royal, il s’était fait discret et demeurait depuis lors dans son château de Courson, acquis en 1655. Racontée au roi avec émerveillement par ceux qui l’ont vécue, un peu à la manière d’un conte de fée, cette histoire se termine en « catastrophe » pour l’ancien opposant, qui finit exécuté sous le prétexte de griefs anciens déterrés pour l’occasion. Lamoignon, président au Parlement de Paris, qui s’est chargé de mettre en œuvre la vengeance royale, reçoit en récompense le domaine de Courson (1672).

Dans cette « aventure de chasse », comme l’appelle Saint-Simon, on retrouve plusieurs impressions de la « forest avantureuse » du Moyen Âge : des cavaliers égarés, l’obscurité, une rencontre inattendue empreinte de merveilleux, et surtout une forêt profonde, vaste et où manquent les repères. Saint-Simon nous fait remarquer l’importance du lieu dans l’histoire en nous apprenant qu’« alors », soit en 1672, les espaces forestiers et la façon dont on les parcourait étaient bien différents de ce qu’il connaît en 1705, époque à laquelle il rédige son texte. Les routes et les relais qui permettent une chasse plus confortable ont depuis transformé la forêt. Elle n’est plus capable de faire naître les aventures qu’elle offrait « alors ». En revanche, l’aventure se poursuit dans les histoires pour enfants.

Les Contes de Charles Perrault, publiés en 1697, ont eu un tel succès que celui-ci perdure encore aujourd’hui. Ses forêts ont nourri l’imaginaire de nombreuses générations, en laissant une empreinte émotionnelle profonde. Dans la forêt, la peur du loup doit beaucoup au Petit Chaperon rouge, celle de s’égarer au Petit Poucet, et le sentiment d’être hors du monde et du temps à la Belle au Bois dormant.

Dans la Belle au bois dormant, la fée, voulant protéger durant cent ans le sommeil de la princesse, fait pousser une végétation enchantée qui empêche ou autorise le passage selon les cas : « Il crût dans un quart d’heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces, et d’épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n’y aurait pu passer […] » Cent ans plus tard, le prince arrive : « À peine s’avança-t-il vers les bois, que tous ces grands arbres, ces ronces, et ces épines s’écartèrent d’elles-mêmes pour le laisser passer […] et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ses gens ne l’avait suivi, parce que les arbres s’étaient rapprochés dès qu’il avait été passé. »

Dans le Petit Chaperon rouge, c’est dans la forêt que l’héroïne rencontre son meurtrier : « Le Petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger ; mais il n’osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait ; la pauvre enfant […] ne savait pas qu’il est dangereux de s’arrêter à écouter un loup […] » On connaît la suite : « Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents ! — C’est pour te manger ! » Et, en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge et la mangea. »

Le fait est que ce n’est pas la forêt elle-même qui est dangereuse : il s’agit d’un bois de petite dimension où sont occupés des bûcherons, ce qui protège momentanément la petite fille. Le danger vient d’un loup qui sort du bois, comme les brigands d’Erec et Enide, et trompe à la fois la fillette et sa grand-mère. On retrouve dans cette métaphore du loup les peurs réelles du Moyen Âge : « Les habitants les plus dangereux de la forêt sont des hommes : […] vols, viols et trahisons remplissent la forêt de cris de désespoir et de terreur. » (H. Gallé et D. Quéruel, déjà cité). Et Perrault le souligne bien dans la Moralité qui termine le conte :

On voit ici que de jeunes enfants

Surtout de jeunes filles

Belles, bien faites et gentilles,

Font très mal d’écouter toute sorte de gens,

Et que ce n’est pas chose étrange

S’il en est tant que le loup mange.

Je dis le loup, car tous les loups

Ne sont pas de la même sorte :

Il en est d’une humeur accorte,

Sans bruit, sans fiel et sans courroux,

Qui, privés, complaisants et doux,

Suivent les jeunes demoiselles

Jusque dans les maison, jusque dans les ruelles.

Mais, hélas ! qui ne sait que ces loups doucereux

De tous les loups sont les plus dangereux.

Ce portrait symbolique a donné aux lecteurs une raison supplémentaire de haïr le véritable loup, Canis lupus, que la culture française dépeignait déjà de manière très négative, à la différence d’autres pays où le loup pouvait être admiré et révéré. Pensons par exemple à l’Italie, où, grâce au mythe fondateur de la louve de Rome, le loup avait une bien meilleure image qu’en France. Il aurait mieux valu pour ce dernier que Perrault opte plutôt pour la métaphore de l’ogre, comme il l’a fait dans le Petit Poucet !

Dans ce dernier conte, la forêt est une sorte de vortex qui égare les sept enfants du bûcheron et permet qu’ils tombent dans un piège – celui de l’ogre : « le père et la mère les menèrent dans l’endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur » et le chemin de miettes du Petit Poucet disparaît dans le bec des oiseaux. Voilà les enfants « bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s’égaraient, et s’enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et il s’éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n’entendre de tous côtés que les hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n’osaient presque se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu’aux os ; ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d’où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. » Finalement, l’histoire se termine bien grâce à l’intelligence du Petit Poucet qui sauve ses frères, fait égorger les sept filles de l’ogre par leur propre père et vole les bottes de sept lieues grâce auxquelles il fera sa fortune et celle de ses parents. Remarquons que, comme dans l’histoire de la reine Berthe, les héros perdus en forêt craignent les bêtes sauvages, à tort ; en revanche, ils tombent entre les mains d’hommes, voleurs ou ogres, qui constituent le véritable danger.

Où la forêt fait écho à l’âme

Au XVIIIe siècle, on note une évolution dans nos indices : plus d’attention aux émotions, et des témoignages qui préfigurent le goût pour l’introspection et pour une communion avec la nature qui s’exprimera largement dans le Romantisme au XIXe siècle.

Horace Walpole, dans Le Château d’Otrante, histoire gothique (1764), écrit que son héros, pénétrant dans la forêt, « rechercha les ombrages les plus sombres, comme mieux en harmonie avec la douce mélancolie qui régnait dans son âme ».

Une douzaine d’années plus tard, le philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau raconte, dans la Septième promenade des Rêveries du promeneur solitaire : « J’étais seul, je m’enfonçais dans les anfractuosités de la montagne, et de bois en bois, de roche en roche, je parvins à un réduit si caché que je n’ai vu de ma vie un aspect plus sauvage. De noirs sapins entremêlés de hêtres prodigieux, dont plusieurs tombés de vieillesse et entrelacés les uns dans les autres, fermaient ce réduit de barrières impénétrables : quelques intervalles que laissait cette sombre enceinte n’offraient, au-delà que des roches coupées à pic et d’horribles précipices […] je me regardais presque comme un autre Colomb […] Dans une combe à vingt pas du lieu même où je croyais être parvenu le premier j’aperçois une manufacture de bas. » La forêt sauvage, en ce dernier quart du XVIIIe siècle, fait toujours l’effet d’un « nouveau monde » qui fait prendre son essor à l’imagination ; mais celle-ci est vite ramenée sur terre par la réalité ! À cette époque en effet, la surface forestière en Europe de l’ouest est à un niveau extrêmement bas, les besoins en bois dévorant toujours plus d’arbres.

Parallèlement, ce qui reste de forêt continue d’être aménagé.

Un témoignage de George Sand transcrit cette transformation. Dans Histoire de ma vie, son autobiographie rédigée autour de 1850, elle compare la traversée de la forêt d’Orléans à travers trois époques : celle de la rédaction, celle de son expérience d’enfant, et celle de sa grand-mère ; un témoignage gigogne qui rappelle celui de Saint-Simon vu plus haut et qui est très utile pour nous aider à voir la forêt passée avec nos yeux du XXIe siècle. Voici le récit de son premier voyage de Nohant à Paris dans l’hiver 1810-1811 : « Traverser la forêt d’Orléans n’est plus rien. Dans mon enfance, c’était encore quelque chose d’imposant et de redoutable. Les grands arbres ombrageaient encore la route durant un parcours de deux heures, et les voitures y étaient souvent arrêtées par les brigands, accessoires obligés de toutes les émotions d’un voyage. […] Je ne sais pourquoi, mais je fus saisie tout à coup d’une terreur affreuse, lorsque j’entendis ma grand-mère dire à mademoiselle Julie : « À présent, les attaques de voleurs ne sont pas très fréquentes ici, et la forêt est très élaguée aux bords de la route, en comparaison de ce que c’était avant la Révolution. Il y avait un fourré épais et fort peu de fossés, de sorte que l’on était attaqué sans savoir par qui et sans avoir le temps de se mettre en défense. […] Les vols et les meurtres étaient fréquents […]. Quand les brigands étaient pris, jugés et condamnés, on les pendait aux arbres de la route […] : si bien qu’on voyait ici de chaque côté du chemin, à des distances très rapprochées, des cadavres accrochés aux branches et que le vent balançait sur votre tête. […] Je me souviens d’y avoir vu, un hiver, une grande femme […] dont les longs cheveux noirs flottaient au vent, tandis que les corbeaux volaient tout autour pour se disputer sa chair. […] » C’était la première fois que je me faisais de la mort une image effrayante […]. Je ne songeais pas le moins du monde au danger d’être attaquée ou tuée dans cette forêt ; mais je voyais les pendus flotter aux branches des vieux chênes, et je me les représentais sous des traits effroyables. Cette terreur m’est restée bien longtemps […]. Tant il est vrai que les émotions de la réalité ne sont rien en comparaison de celles que l’imagination nous représente. »

George Sand, représentante du Romantisme en littérature, participera aussi à créer la « réserve artistique » de la forêt de Fontainebleau ; son plaidoyer pour la sauvegarde d’anciennes portions de forêt convoque des arguments autant esthétiques, émotionnels, qu’écologistes avant l’heure, mettant ainsi en lien, de façon pionnière, l’émotion ressentie dans la forêt et le désir de protéger cette dernière.

Chez les écrivains et les poètes romantiques, la nature et l’esprit humain dialoguent. La forêt sert de caisse de résonance aux mouvements de l’âme du poète qui s’appuie sur elle, allant même jusqu’à s’adresser directement à elle comme à une personne, pour exprimer ses réflexions. Voici, parmi de nombreux exemples, Victor Hugo, Aux Arbres (1830-1843) :

Arbres de la forêt, vous connaissez mon âme !

Au gré des envieux, la foule loue et blâme ;

Vous me connaissez, vous ! – vous m’avez vu souvent,

Seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant.

[…]

Arbres de ces grands bois qui frissonnez toujours,

Je vous aime, et vous, lierre au seuil des antres sourds,

Ravins où l’on entend filtrer les sources vives,

Buissons que les oiseaux pillent, joyeux convives !

Quand je suis parmi vous, arbres de ces grands bois,

Dans tout ce qui m’entoure et me cache à la fois,

Dans votre solitude où je rentre en moi-même,

Je sens quelqu’un de grand qui m’écoute et qui m’aime !

Aussi, taillis sacrés où Dieu même apparaît,

Arbres religieux, chênes, mousses, forêt,

Forêt ! c’est dans votre ombre et dans votre mystère,

C’est sous votre branchage auguste et solitaire,

Que je veux abriter mon sépulcre ignoré,

Et que je veux dormir quand je m’endormirai.

Terminons notre panorama des ressentis forestiers du passé avec Colette, avec qui on atteint la perfection du témoignage sensible tel que nous l’avons pisté à travers les siècles. Dans Les Vrilles de la vigne, un recueil de contes et récits publié en 1908, on trouve Forêt de Crécy, court texte dans lequel la forêt est appréhendée par les cinq sens. Colette observe finement ses sensations lors de l’approche puis de l’entrée puis enfin de l’avancée plus profonde dans la forêt et les rattache aux émotions ressenties qui, elles-mêmes, convoquent souvenirs personnels et imaginaire collectif :

« À la première haleine de la forêt, mon cœur se gonfle. Un ancien moi-même se dresse, tressaille d’une triste allégresse, pointe les oreilles, avec des narines ouvertes pour boire le parfum.

Le vent se meurt sous les allées couvertes, où l’air se balance à peine, lourd, musqué… Une vague molle de parfum guide les pas vers la fraise sauvage, ronde comme une perle, qui mûrit ici en secret, noircit, tremble et tombe, dissoute lentement en suave pourriture framboisée dont l’arôme se mêle à celui d’un chèvrefeuille verdâtre, poissé de miel, à celui d’une ronde de champignons blancs… […]

Sous la futaie centenaire, la verte obscurité solennelle ignore le soleil et les oiseaux. L’ombre impérieuse des chênes et des frênes a banni du sol l’herbe, la fleur, la mousse et jusqu’à l’insecte. Un écho nous suit, inquiétant, qui double le rythme de nos pas… On regrette le ramier, la mésange ; on désire le bond roux d’un écureuil ou le lumineux petit derrière des lapins… ici la forêt, ennemie de l’homme, l’écrase. […] »

Ainsi, dans l’histoire sensible de la forêt, certaines choses évoluent : plus les siècles passent, et plus la forêt est exploitée, perdant son caractère sauvage. Plus les siècles passent, et plus la peur diminue, les ours et les loups disparaissent, les routes percent l’immensité. Plus les siècles passent, et plus ce monde au-delà des frontières du monde qu’est la grande forêt s’estompe dans la réalité tout en perdurant dans la littérature de fiction, où elle prospère encore aujourd’hui.

Mais à travers les siècles, certaines choses ne changent pas. La forêt sauvage n’est pas l’environnement naturel des humains, qui y ressentent la peur, l’inconfort et la désorientation ; elle est cependant le lieu des plus grandes aventures, dont l’attrait est puissant. Ce n’est pas un hasard si les témoignages qui rendent compte d’émotions se rapportent quasi exclusivement à ce genre de forêt. À l’inverse, les clairières habitées, les bois exploités et aménagés avec des routes sont des lieux où les visiteurs se sentent sereins, même si les émotions y sont moins décrites, comme ne valant pas la peine de l’être.

En définitive, que l’on y ressente peur, émerveillement ou ennui – cela arrive aussi – la forêt porte en elle un potentiel sensoriel et émotionnel très vaste qu’elle doit à son statut de monde « autre », à l’écart du monde policé, quotidien. Elle rejoint sans doute en cela la mer et les fonds sous-marins, la haute montagne, les gouffres et les grottes, ou encore le ciel et l’espace, qui sont comme elle des lieux propres à l’aventure, à l’émotion et à l’imagination…

En préservant certaines forêts d’un aménagement ou d’une exploitation poussée, la possibilité d’y être impressionné et ému est préservée également. Ainsi, notre projet de libre évolution ne serait-il pas aussi un projet de libre émotion ?

Felice OLIVESI, octobre 2025

Références

Clavel-Lévêque Monique. « VI. La forêt gauloise vue des textes » (Actes du colloque sur la forêt, Paris, 1967, p. 31-43). In: Puzzle gaulois. Les Gaules en mémoire. Images – Textes – Histoire. Besançon : Université de Franche-Comté, 1989. pp. 157-172. (Annales littéraires de l’Université de Besançon, 396)

Hélène Gallé et Danielle Quéruel, « La forêt dans la littérature médiévale », et Anne Wagner et Monique Goullet, « La forêt dans l’hagiographie », in La forêt au Moyen Âge, Les Belles-Letrres, Paris, 2020

La forêt romantique, édité par Victor Caillet, Presses Universitaires de Bordeaux, 2013