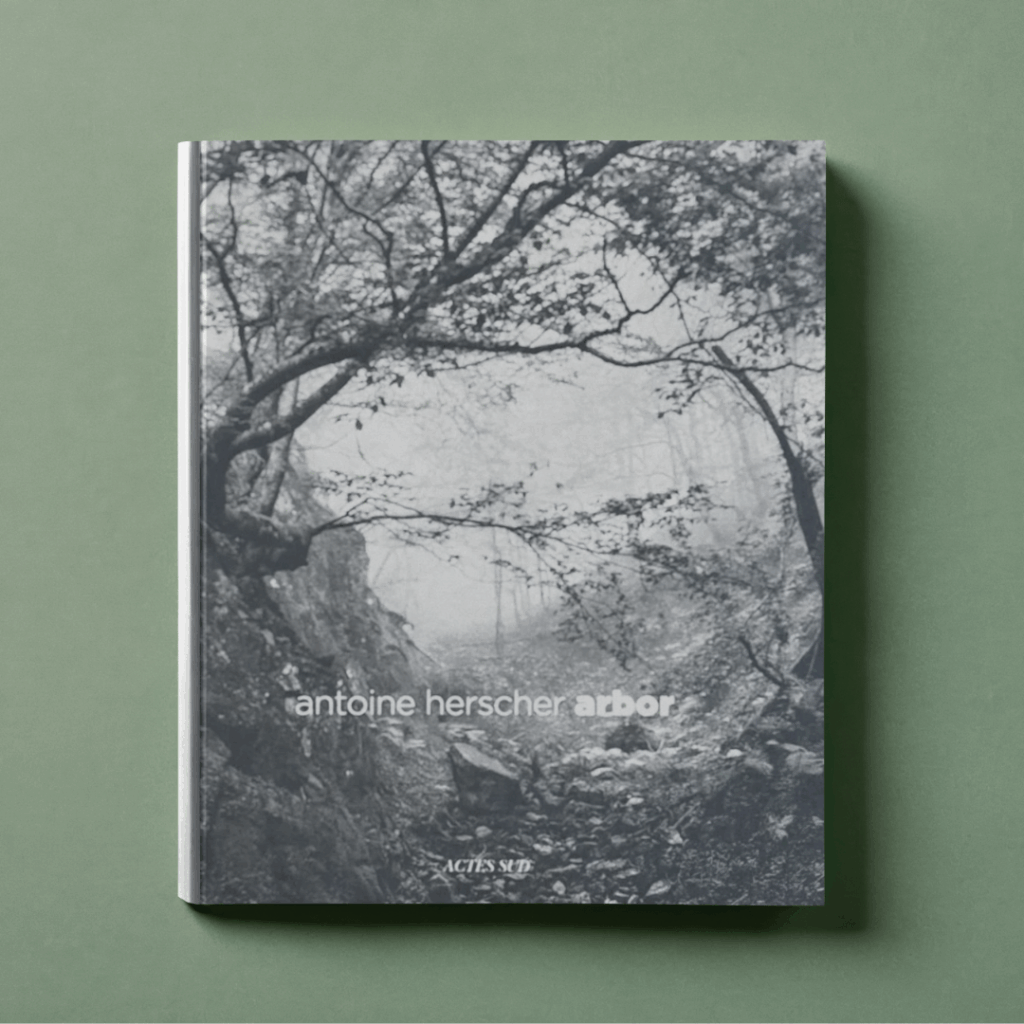

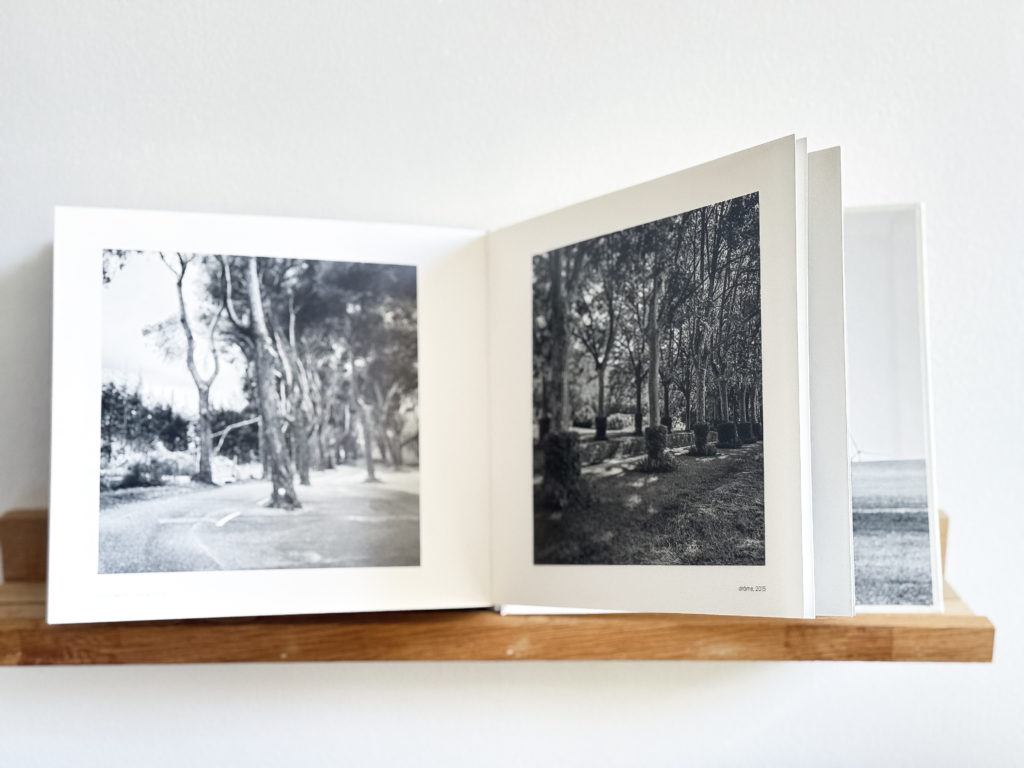

Arbor, un beau recueil de portraits d’arbres, par le photographe Antoine Herscher.

À l’échelle de la vie végétale, le tempo des humains semble frénétique. Ouvrir Arbor, livre d’Antoine Herscher publié en 2016 chez Actes Sud, c’est immédiatement ralentir. Une sensation douce, presque énigmatique de nos jours, quand nos vies se font toujours plus frénétiques. L’équivalent d’une pause en forêt, lorsqu’on s’adosse à un tronc ou une souche vermoulue, pour savourer l’air humide, les micro-sons de la vie qui fourmille, l’odeur des feuilles. La plénitude. Et peut-être ce « sentiment océanique », dont parle souvent Francis Hallé.

Le photographe, né en 1955, vit et travaille à Arles. Autant dire qu’avec la Camargue à proximité, il a un accès privilégié à un espace « naturel » extraordinaire, pourtant travaillé par les humains depuis des siècles. Est-ce la raison pour laquelle il a cet œil étonnant, qui lui permet de réaliser des portraits « d’arbres communs au caractère exceptionnel » ?

Un bosquet, des individus

Dans sa préface intitulée Gestes de bois, le philosophe Jean-Paul Curnier (1951-2017) évoque le talent de « conteur silencieux » d’Antoine Herscher. Selon lui, il « travaille la photo comme un conteur travaille son langage et calcule ses effets : pour installer un monde où la magie devient possible à tout instant, où le regard abandonne ses repères habituels, où les images sont les séquences d’un voyage dans l’univers du fantastique ». En effet, telle vision d’un saule en contre-plongée, à la figure anthropomorphe, fait irrésistiblement penser aux dryades antiques, ou aux Ents de J.R.R. Tolkien.

Un chêne de Roussillon pourrait abriter quelque druide pensif sous ses musculeuses branches. Déjouant la verticalité propre à leurs essences, un conifère du pays Basque, un bambou des Cévennes s’élancent en volutes gracieuses.

Sur certaines prises de vue, même à l’état de souches, des duos d’arbres semblent partager un cordial compagnonnage. Mis en valeur par un format carré et une gamme monochromatique subtile, digne de l’âge d’or des portraitistes en noir et blanc, tous déploient ce que l’on hésite toutefois à qualifier de « personnalité ». « Singularité », un terme franchissant de manière moins audacieuse la barrière des espèces, convient probablement mieux.

Tenaces végétaux

L’incroyable plasticité des arbres saute aux yeux. Nous les perturbons, ils contournent. Un câble électrique troue la belle ramure d’un tilleul cévenol : qu’à cela ne tienne ! Elle se referme et reprend un peu plus haut le dialogue de ses feuilles avec les oiseaux.

Les pieds dans l’eau, un bosquet andalou en brandit une seule, comme un doigts tendu en défi, vers le ciel.

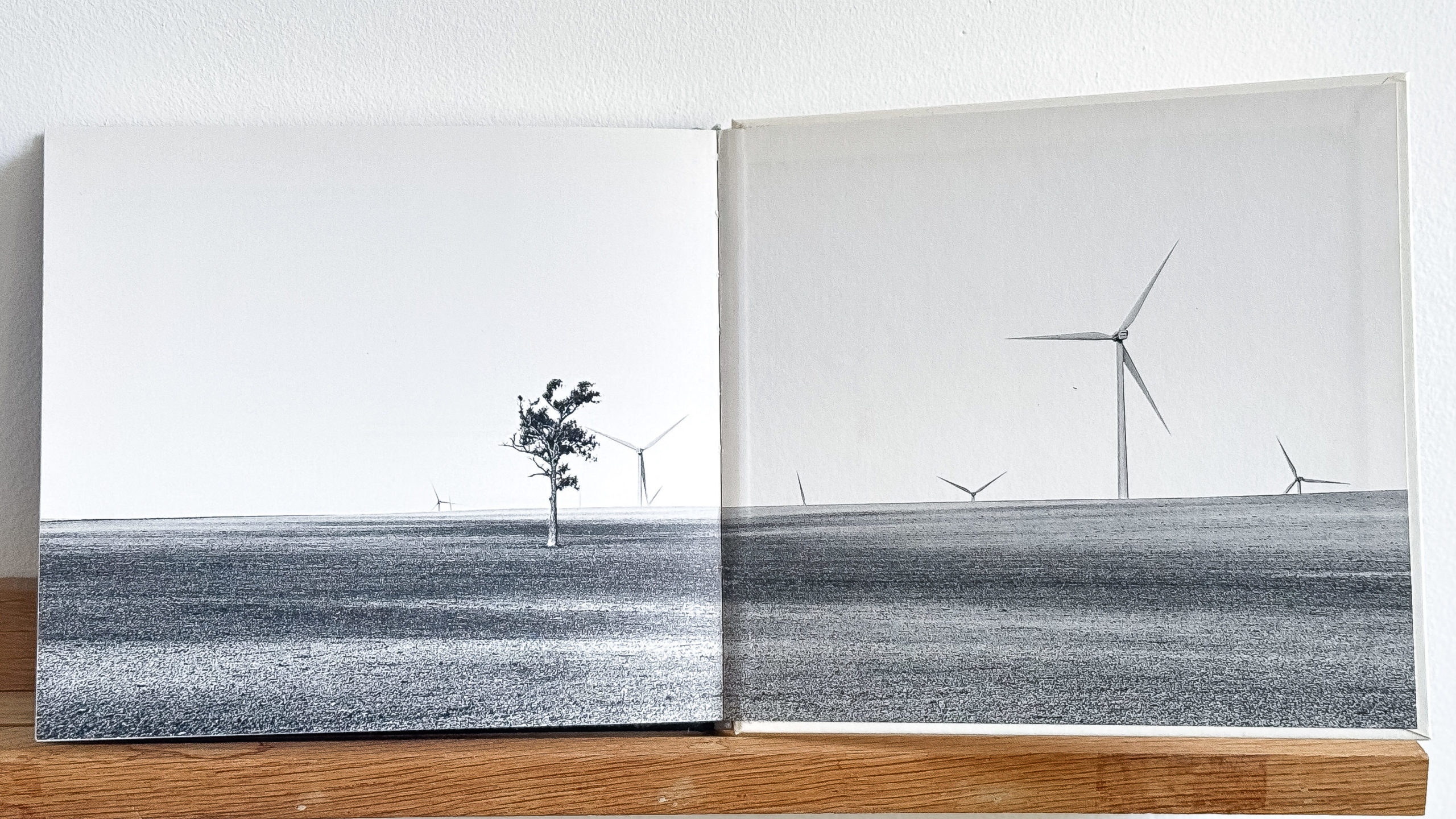

Ratiboisés par l’abominable tendance humaine à la discipline, des platanes bordent les chemins, reprenant malgré la tronçonneuse leur élan vers la lumière et la liberté. Les beaux arrangements des haies se voient bousculés par un peuplier rebelle, ou plus sensible aux vents : il penche, il penche, telle une tour de Pise végétale, désordonnant le rang. Sur la page de garde finale, un paysage minéral, plat comme la mort, où les pales des éoliennes semblent découper l’espace, telles des lames de faucheuse. Un arbre seul anime la scène, de son indomptable désordre organique.

Desserrer l’emprise

Voilà qui, d’un coup d’un seul, nous ramène à l’humilité et nous donne espoir. L’hubris n’aura qu’un temps. Durant des millénaires, après tout, l’humanité a vécu sans abîmer les sols ou l’eau, sans prendre toute la place. Reniant Luc Ferry, qui clamait au lendemain de la catastrophe de Fukushima que « la nature, aujourd’hui encore, demeure notre principale ennemie », nous pouvons répondre « quoi qu’il arrive, la nature reprendra ses droits ».

D’ailleurs, toujours chez Actes Sud, Antoine Herscher a publié dans la foulée d’Arbor, en 2019, Dernier acte. Un ouvrage cette fois en couleurs : il a promené son objectif dans une série de lieux laissés à l’abandon par l’être humain. Là où les arbres et autres végétaux ont retrouvé leurs aises, on discerne encore des objets, carcasses de voitures, escaliers demeurant seuls debout, constructions en ruines… La vision d’un monde post-apocalyptique que l’on perçoit étrangement apaisé, sans la furor dominandi* de notre espèce. À défaut de voir toutes nos traces imprimer si légèrement les écosystèmes (nous savons, malheureusement que les pollutions en tout genre ont contaminé aussi bien la terre que le cycle de l’eau, partout sur la planète), nous pouvons grâce à lui imaginer une réversibilité, où la libre évolution gagnerait résolument une partie du paysage.

Gaëlle Cloarec, le 10 novembre 2025

*En latin, désir irrépressible de dominer (autrui, les autres espèces, la nature…)

Arbor

Antoine Herscher

Actes Sud, 2016

25 €