Dans un article précédent, le chercheur Thibaut Rota nous éclairait sur la pollution aux métaux lourds, jusque dans les zones forestières les plus préservées d’Europe. Ce deuxième volet porte sur d’autres polluants présents en forêt, particulièrement les pesticides.

Thibaut Rota nous le disait, nombre de toxiques arrivent en forêt par la voie des airs. La pollution atmosphérique aux pesticides est considérable en France, comme le démontre une étude franco-italienne à paraître dans l’édition d’octobre de la revue Environmental Science & Technology. Spécialiste des questions écologiques, le journaliste du quotidien Le Monde Stéphane Foucart y a consacré un article le 20 septembre : « Jusqu’à 140 tonnes de substances actives, dont certaines sont interdites, sont dissoutes dans les nuages au-dessus du territoire métropolitain, écrit-il. Les écosystèmes éloignés des activités humaines sont exposés à ces molécules par les précipitations ». L’un des points les plus alarmants de cette étude, précise l’une de ses auteures, Angelica Bianco, chercheuse au laboratoire de météorologie physique (CNRS, université Clermont-Auvergne, est que « dans au moins un tiers des échantillons, la concentration totale de pesticides est supérieure à la limite de qualité pour l’eau potable ». Autre point d’alarme, la persistance de certains polluants, parfois longtemps après leur interdiction : « Comme l’atrazine, un herbicide banni d’Europe en 2003, ou encore la carbendazime, un fongicide sorti du marché en 2008. » Une persistance qui peut s’expliquer « par un possible transport à longue distance dans les nuages, depuis des régions où ils sont toujours utilisés», estime Mme Bianco. Ou bien des usages illégaux qui se maintiendraient en Europe, ou encore « une remise en circulation dans l’atmosphère par les pratiques d’irrigation, lorsque l’eau est pompée dans des nappes où se sont accumulées certaines de ces molécules. »

« Jusqu’à 140 tonnes de substances actives, dont certaines sont interdites, sont dissoutes dans les nuages au-dessus du territoire métropolitain » Stéphane Foucart

Néonicotinoïdes, etc.

Cet été en France, la loi dite « Duplomb » a suscité une vive résistance (plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition en ligne sur le site de l’Assemblée Nationale) car elle voulait autoriser le retour des néonicotinoïdes en agriculture. Si le Conseil constitutionnel a décidé de censurer la réintroduction de l’acétamipride, l’un de ces insecticides, cet épisode houleux montre bien le fossé qui se creuse entre les citoyens, soucieux de santé publique et désireux de vivre dans un environnement sain, et les politiques publiques.

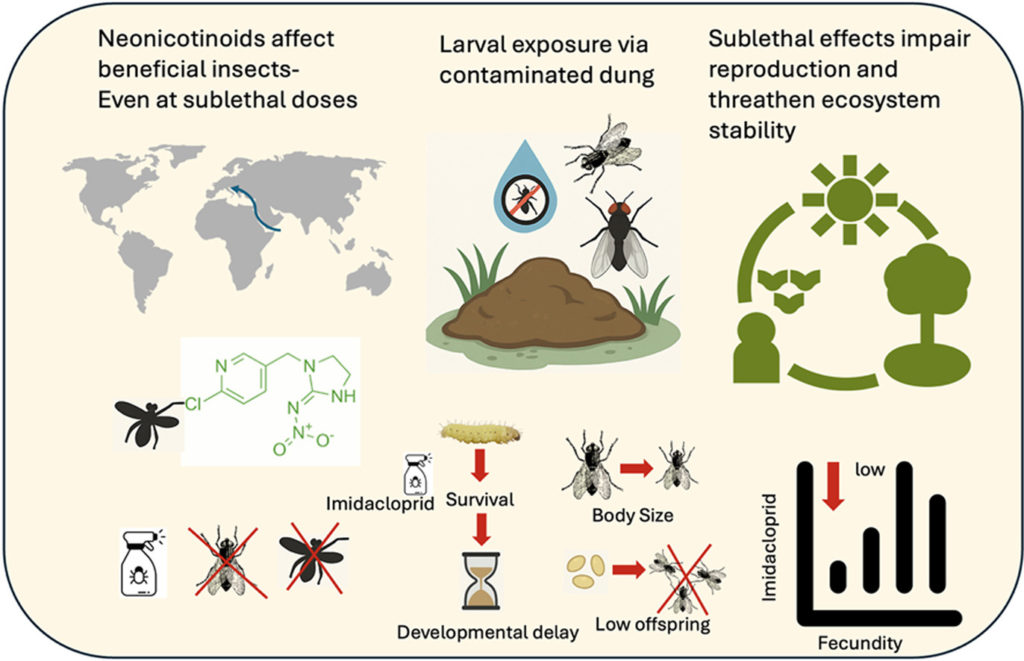

Martin M. Gossner, spécialiste d’entomologie forestière au sein du Swiss Federal Research Institute, à qui nous avons posé la question, nous confirme que ces molécules demeurent dans les sols et s’accumulent avec les années, jusqu’à de fortes concentrations. Elles provoquent des effets indésirables chez de nombreux insectes, bien au delà des seuls organismes ciblés, et circulant de proies en prédateurs, contaminent les chaînes trophiques. Dans une publication toute récente, il s’est penché avec d’autres chercheurs sur quatre espèces de mouches coprophages, dont le rôle est essentiel pour conserver des écosystèmes sains. « Même à des concentrations sublétales, ces produits chimiques peuvent altérer le développement, perturber la physiologie et affecter la reproduction. » Leur taille est réduite, de même que le nombre d’œufs.

Les vers de terre, dont on ne dira jamais assez l’importance pour maintenir des sols en bonne santé, sont tout autant affectés. Exposés à des pesticides, ils montrent des signes de neurotoxicité aggravée.oïdes, etc.

Glyphosate

En 2018, l’ONF annonçait renoncer à l’usage du glyphosate, l’un des herbicides le plus connus et décriés du monde, dans les forêts publiques. Un an plus tard, c’est l’ensemble des herbicides, insecticides et de fongicides qui étaient bannis de toutes les forêts domaniales de l’État, ainsi que les forêts communales.

Mais quid de la forêt privée, qui représente 75 % du couvert forestier français, sur des parcelles très morcelées, appartenant à plus de 3,3 millions de petits ou gros propriétaires ?

En 2019, le journaliste Gaspard d’Allens publiait Main basse sur nos forêts au Seuil. Son livre détaillait le lien délétère, pour des raisons de rentabilité, entre monocultures de résineux, coupes rases et usage de composants chimiques. « L’usage du glyphosate, écrivait-il, a d’abord été réservé au désherbage des jeunes plants. Maintenant, on l’emploie aussi pour « nettoyer » les allées de pins quand ils sont plus âgés, entre 15 et 20 ans. Pour les plantes sauvages, il n’existe pas de réglementation sur les pesticides. Contrairement à l’agriculture, il n’y a pas de quantité limitée, de normes, ou un cahier des charges. Les cadres restent très flous. »

En 2025, ils le sont encore ! Il est difficile de savoir quelles expérimentations les tenants de l’exploitation industrielle de la forêt mènent, ou à quelle échelle.

Quoi qu’il en soit, les scientifiques ont là aussi démontré que le glyphosate demeure des années en forêt. Les auteurs d’un article paru en 2020 dans la revue Forest Ecology and Management ont analysé des framboisiers ou myrtilliers : les plants sont restées positifs un an après l’exposition. Mais surtout, « les résidus persistaient jusqu’à 12 ans dans certains types de tissus », particulièrement les racines. Dans les forêts tempérées au climat frais, la vitesse de décomposition du glyphosate est ralentie, car l’activité microbienne est réduite par temps de gel.

Autres polluants

Il est difficile de tout lister, tant nous impactons de diverses manières les écosystèmes. Mais l’azote et l’ozone continuent par exemple d’affecter les écosystèmes forestiers. En 2023, un rapport du Centre de coordination du Programme international de coopération pour l’évaluation et la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (CEE-ONU) l’établissait, malgré les changements de réglementation entrepris depuis les années 1980. L’ozone, polluant et gaz à effet de serre dégagé par les activités humaines -transports, industrie, secteur agricole intensif…-, réduit la croissance des forêts, et ainsi la capacité de ces importants puits de carbone à absorber du CO2, les rend plus vulnérables au changement climatique, ou à d’autres facteurs de stress comme les scolytes. L’azote, qui provient en majorité des excréments des animaux d’élevage, est transporté par ruissellement lors des pluies. Il perturbe l’écosystème des sols, notamment les mycorhizes, relation symbiotique entre les champignons et les racines des arbres, qui jouent un rôle majeur dans la nutrition des arbres.

Nos déchets plastiques font aussi des ravages, quelle que soit leur taille. Début 2025, des associations de défense de l’environnement d’Île-de-France ont porté plainte contre l’ONF, qui a laissé s’accumuler une pollution plastique massive. L’abandon, depuis une quinzaine d’années, de manchons plastiques utilisés pour protéger les jeunes plants représenterait 412 à 782 kg de plastique par hectare, selon Jean-François Bron, de l’association Sauvons les Yvelines.

Quant aux microplastiques, ils altèrent significativement les propriétés physico-chimiques des sols forestiers ; du fait de leurs surfaces rugueuses et bords tranchants, certaines particules abîment aussi mécaniquement les réseaux racinaires.

Conclusion

Bien évidemment, ce cocktail de substances chimiques, ajouté aux métaux lourds, cumule les effets délétères sur des écosystèmes censés être relativement préservés. Notre système techno-industriel, si il n’est pas régulé drastiquement, promet de généraliser le Printemps silencieux décrit par la biologiste américaine Rachel Carson dans les années 1950 : plus un insecte pour vibrionner dans les bois. Or, sans insectes, ni vers de terre, qui forment la base des chaînes trophiques et assurent en grande partie la vie sur Terre… les conséquences seraient inimaginables.

L’impact des pesticides sur les écosystèmes forestiers, de manière directe et indirecte, souligne à quel point notre capacité à protéger notre monde, les écosystèmes, et plus particulièrement les forêts, dépend de notre manière de questionner notre rapport au vivant. Sans actions pour tenir compte de l’ensemble de la chaîne, ce sont toutes les échelles qui sont affectées, y compris une future forêt primaire qui renaîtrait en Europe de l’Ouest.

La mobilisation des citoyens et associations de protection de la nature peut encore faire bouger les lignes, mais au vu de l’urgence, elle a intérêt à être résolue !

Gaëlle Cloarec le 22 septembre 2025

Photo de couverture : Vosges du Nord © Crédit photo : Arnaud Hiltzer